一起来学地质学(八)

发布日期:2025-04-11 11:34第三章 岩浆作用与火成岩

第一节 喷出作用与喷出岩

一、岩浆的概念

地下高温熔融物质称为岩浆(magma)。它的温度为650~1400℃,一般为800~1200℃。其成分除硅酸盐外,可含少量碳酸盐、氧化物等,并溶解有1%~8%以水为主的挥发性物质。岩浆一般存在于地下数千米到数万米。在岩石的强大压力下,其中挥发性物质主要呈溶解状态,部分呈气泡状态存在。

岩浆是具有较大黏性的流体。黏性(viscosity)的大小首先取决于岩浆的化学成分。岩浆的化学成分主要有两部分,一部分是Si和部分Al的氧化物,它们构成岩浆中的络阴离子(complexanion),其基本形式为[SiO₄]⁴-和[AlSi₃O₈];另一部分是Fe、Mg、Ca、Na、K等金属离子构成的阳离子。Si、Al的含量和Fe、Mg、Ca的含量互为消长。若Si、Al的含量较低时,有较多的阳离子游离在络阴离子周围,使后者较少联结成复杂的络阴离子,岩浆黏性就小一些;若Si、Al的含量较高时,因阳离子数量不足,在较多的络阴离子通过共用Si⁴而相互联结,成为体积较大且结构复杂的络阴离子,它们妨碍岩浆自由活动与变形,提高了岩浆的黏性。因此,岩浆中硅-氧四面体或硅-铝氧化物含量越高,则岩浆黏性越大。

温度是影响岩浆黏性大小的另一因素。岩浆的温度越高,其黏性越小;岩浆温度越低,其黏性越大。因此同种化学成分的岩浆因其温度不同,其黏性就有明显差异。

此外,岩浆中气泡与呈溶解状态的挥发物的多少也影响岩浆的黏性。气泡多者黏性大,气泡少者黏性小。呈溶解状态存在的挥发物数量与气泡的作用正好相反。地表附近压力低,气泡容易破裂致使挥发物逃逸,从而在岩石中残留有气泡孔洞,是为气孔。

岩浆黏性的大小和挥发物的含量决定了火山喷发的猛烈程度。

二、喷出作用与喷发产物

岩浆喷出地表、冷凝固结的过程,称为喷出作用(eruption),又称火山作用(volcanism)。它伴随着地下大量物质在很短时间内上涌,向外喷发释放。喷发物有气体、固体和液体三类。

1.气体喷发物

溶解在岩浆中的挥发性成分在围压降低的条件下,会以气体形式分离出来。由于气体具有高度活动性,故气体的喷出就成为火山喷发的前导,而且贯穿于火山喷发的始终。气体以水蒸气为主,其含量常达60%以上。此外有CO₂、硫化物(H₂S、硫的氧化物),以及少量CO、H₂、HCI、NH₃、NH₄Cl、HF等。火山喷发的气体量往往很大。如1912年阿拉斯加的卡特曼火山喷发的气体中,仅盐酸就多达1.25×10⁶t,氢氟酸达2.0×10⁵t。

气体逸出状况的变化预示着火山活动的进程。如果气体逸出量越来越多,气体中的硫质成分越来越浓,气体的温度就会越来越高,就是大规模火山喷发来临的预兆。如果气体逸出量逐渐减少,气体中CO₂成分逐渐增多而硫质成分逐渐减少,且气体温度逐渐降低,则意味着火山活动在减弱。大规模火山喷发结束以后,在相当长的时间内还可能有少量温度较低的气体徐徐逸出。

2.固体喷发物

气体的膨胀力、冲击力与喷射力将地下已经冷凝或半冷凝的岩浆物质炸碎并抛射出来;未冷凝的岩浆则成为团块、细滴或微末被击溅出来,在空中冷凝成为固体。此外,火山通道周围的岩石也可以被炸碎并抛出来。所有这些喷出地表的岩浆冷凝物质及围岩碎块就构成了火山爆发的固体产物,统称为火山碎屑物(pyroclast)。

火山碎屑物按其性质与大小,可以分为:

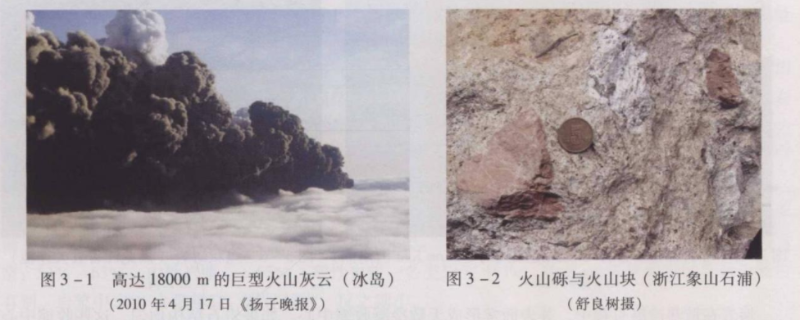

◎火山灰(volcanic ash):是粒径<2 mm的细小火山碎屑物(图3-1)。火山灰云中含有大量1100 ℃左右的SiO₂化合物和SO₂、CO₂、氯化物、CH₄等气体,若这些气体进入人或动物肺部,会使人或动物窒息。它们也会使进入对流层紫外线的辐射增加,加速光化学烟雾形成,使环境恶化,破坏臭氧层。大量悬浮在空中的火山灰能吸收太阳的辐射,长时间遮挡太阳光,会使地球气温下降、变冷。

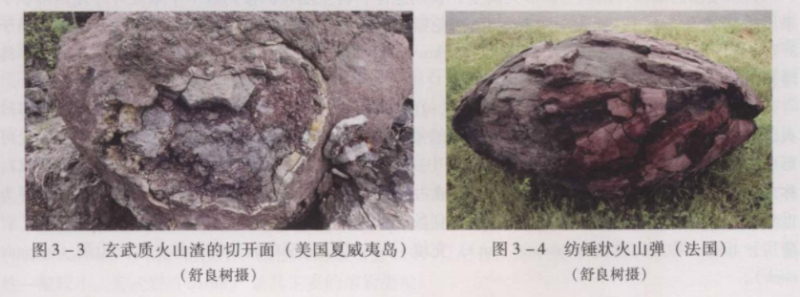

◎火山砾(lapillus):粒径2~50 mm,形态不规则,常为棱角状(图3-2)。

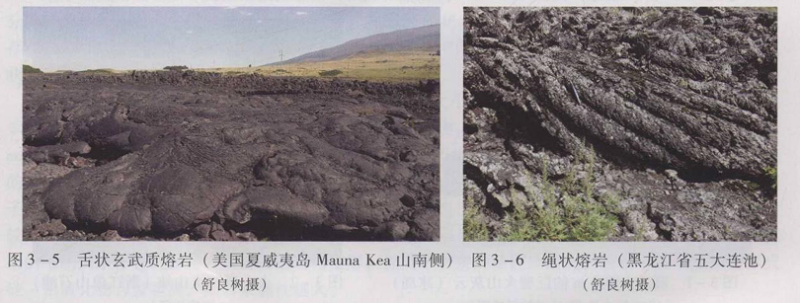

◎火山渣(volcanic cinder):粒径数厘米到数十厘米,外形不规则,似炉渣,多孔洞(图3-3),其中色浅、质轻、能浮于水者称浮岩(pumice)。

◎火山弹(volcanic bomb):粒径>50 mm,由喷出的熔岩在空中旋转飞行并冷凝而成。外形多样,常见纺锤状(图3-4)、球状、次圆状。火山弹外壳常因快速冷凝收缩成裂纹,内部多孔洞。

◎火山块(volcanic block):粒径>50 mm,常为棱角状(图3-2)

由火山碎屑物堆积并固结而成的岩石,称为火山碎屑岩(pyroclastic rock)。其中,由火山灰组成者,称为凝灰岩(volcanic tuff);由火山砾及火山渣组成者,称为火山角砾岩(volcanic breccia);由火山块组成者,称为集块岩(volcanic agglomerate)。如为不同粒径的火山碎屑物混杂者,则采用复合命名,如火山角砾凝灰岩、火山角砾集块岩。火山角砾凝灰岩的主体为凝灰岩,其中含有一定数量的火山渣或火山砾;火山角砾集块岩的主体为集块岩,其中含有一定数量的火山渣或火山砾。

3.液体喷发物

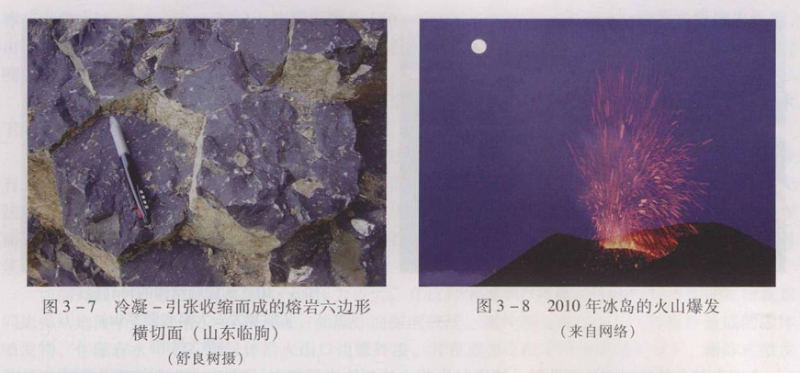

液体喷溢物称为熔岩(lava),它是喷出地表流淌而丧失了气体的岩浆冷凝体。它可以沿地面斜坡或山谷流动,其前端呈舌状(图3-5),称为熔岩流(lava flow)。熔岩因黏性不同,其流动能力不等。分布面积宽广的熔岩流,称为熔岩被。

由于岩石的导热性差,熔岩的外壳虽已冷凝或基本冷凝,而其内部仍可保持熔融状态,并继续流动。在内部高温熔体流动的推挤力以及因外壳快速冷凝而产生的收缩力作用下,熔岩表面常常发生变形。表面比较光滑,呈波状起伏,或扭曲似绳索状者,称为波状熔岩或绳状熔岩(pahoehoe)(图3-6);这是黏性较小、流动性较强的熔岩所常有的,多分布在喷出口附近。熔岩表层破碎成大小不等的棱角状块体并杂乱堆积者,称为块状熔岩(massive lava);这是黏性较大、流动能力较弱的熔岩所常有的,多分布在远离喷出口的地方,即熔岩温度降低、黏性增大的地方。

熔岩在散热冷凝过程中,其表面常形成无数冷凝收缩中心。如果岩石结构均匀,这些收缩中心将呈均匀而等距离排列,并在垂直于联结收缩中心的直线方向处,因张力作用而裂开,其裂块横切面多呈六边形(图3-7)。随着熔岩由表层向内部进一步冷凝,六边形裂块最终会将整个熔岩层变成一个个的六方柱,称为柱状节理(columnar joint)。在柱状节理发育不理想时,其横切面也可以呈四边形、五边形、七边形。

火山喷出的细微火山灰可扩散到高空,长期悬浮,甚至随风飘移到数千千米之外才逐渐堆积下来。如1980年5月18日美国华盛顿州圣海伦斯火山喷发,火山灰柱高达24400 m,其强度相当于2.7万枚广岛原子弹的爆炸能量。烟柱以95km/h的速度飘移,火山灰飘落至太平洋西缘的日本岛堆积。

较粗的固体喷发物及熔岩一般就地堆积,在地面构筑起一定规模的山体,称为火山(volcano)。火山高度由数米到数千米。典型的火山外形似锥状,称火山锥(volcanic cone)。在原位多次喷发可形成复式火山锥。火山锥的坡角,最大达35°~45°。锥顶常有圆形洼坑,是火山物质喷溢的出口,称火山口(crater)(图3-8)。意大利维苏威古火山口因结构完整,外形壮观(图3-9),已辟为世界著名的旅游景点。火山口的直径为数米到数千米。火山口下有管状通道与地下岩浆的源区(岩浆房)相连,称火山通道(volcanic vent)。充填于火山通道上部的岩浆冷凝体,称火山颈(volcanicneck)。

4.火山喷发方式

火山喷发主要有两种方式。一种是岩浆沿管状通道上涌,从火山口中喷出,称为中心式喷发(central eruption)。其火山锥形态在平面上多为圆形或椭圆形。另一种是岩浆沿地壳中狭长裂缝(断裂带)喷出,称为裂隙式喷发(fissure eruption)。裂隙式喷发的火山锥形态通常是不典型的。

由火山喷发物形成的岩石统称喷出岩(eruptive rock)或火山岩(volcanic rock),包括火山碎屑岩和熔岩。熔岩是从火山口喷溢经冷凝固结而成,一般由斑晶及其周围玻璃质两部分组成。岩浆在地壳浅部火山通道内冷凝而成的岩石(如组成火山颈的岩石),称为次火山岩(sub-volcanic rock)。

摘自《普通地质学》(第四版),舒良树主编。